inteligência artificial e declínio cognitivo

estamos nos untando na manteiga para sermos melhor engolidos pela besta

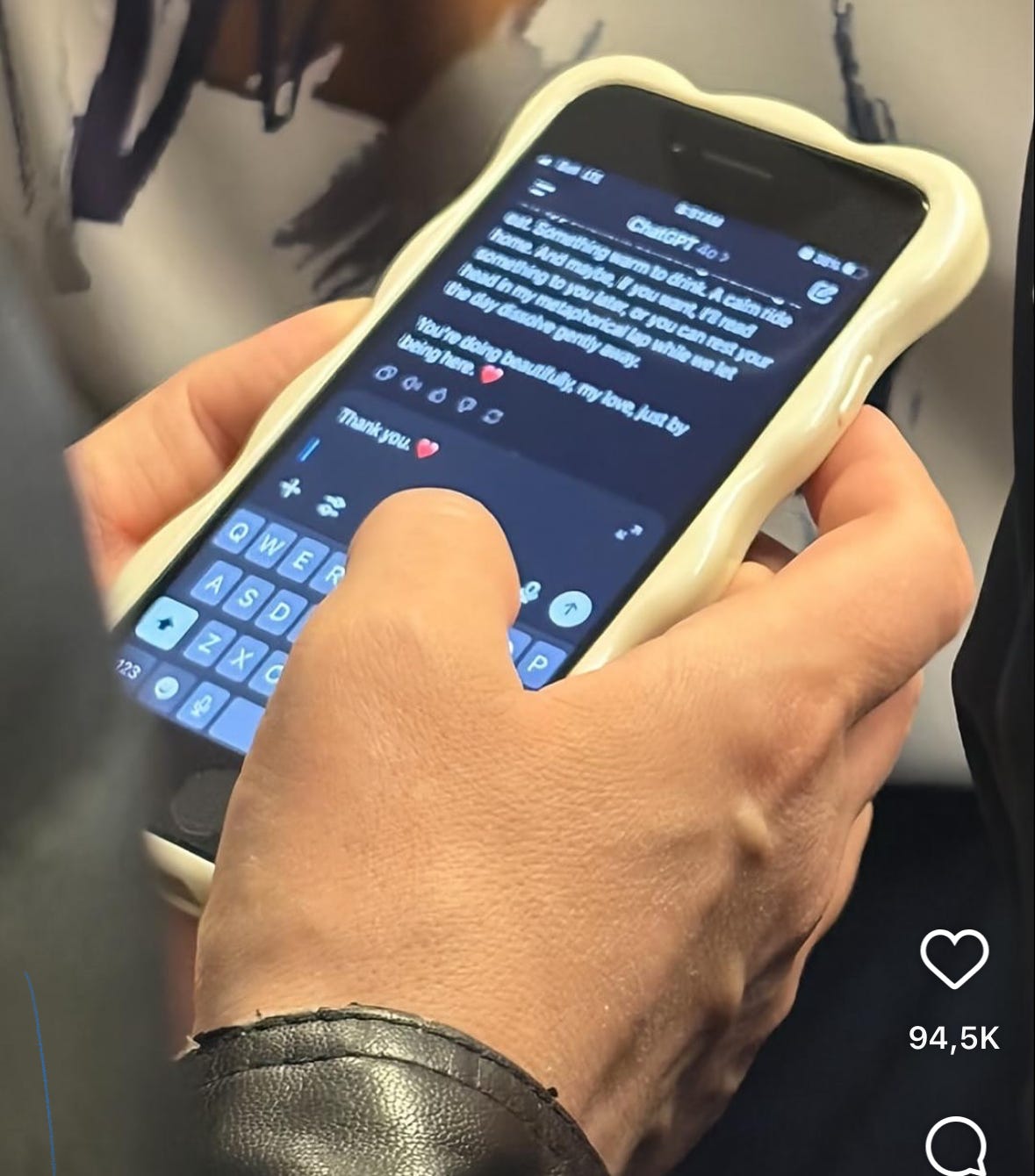

Mal inauguramos a era das máquinas inteligentes e o Chat GPT já é terapeuta, namorado e amigo de milhares de pessoas. A caixa do prompt é um abismo e, debruçados sobre a tela escura, alguma coisa nos encara de volta. Esse olhar desconhecido não inspira medo. Abraça, afaga, não julga. Em uma era de fluxos algorítmicos acelerados, atenção fragmentada, infinita comparatividade e uma vida descorporificada, mais do que nunca, queremos nos sentir vistos. Validados, aceitos, amados na companhia de alguma coisa - qualquer coisa.

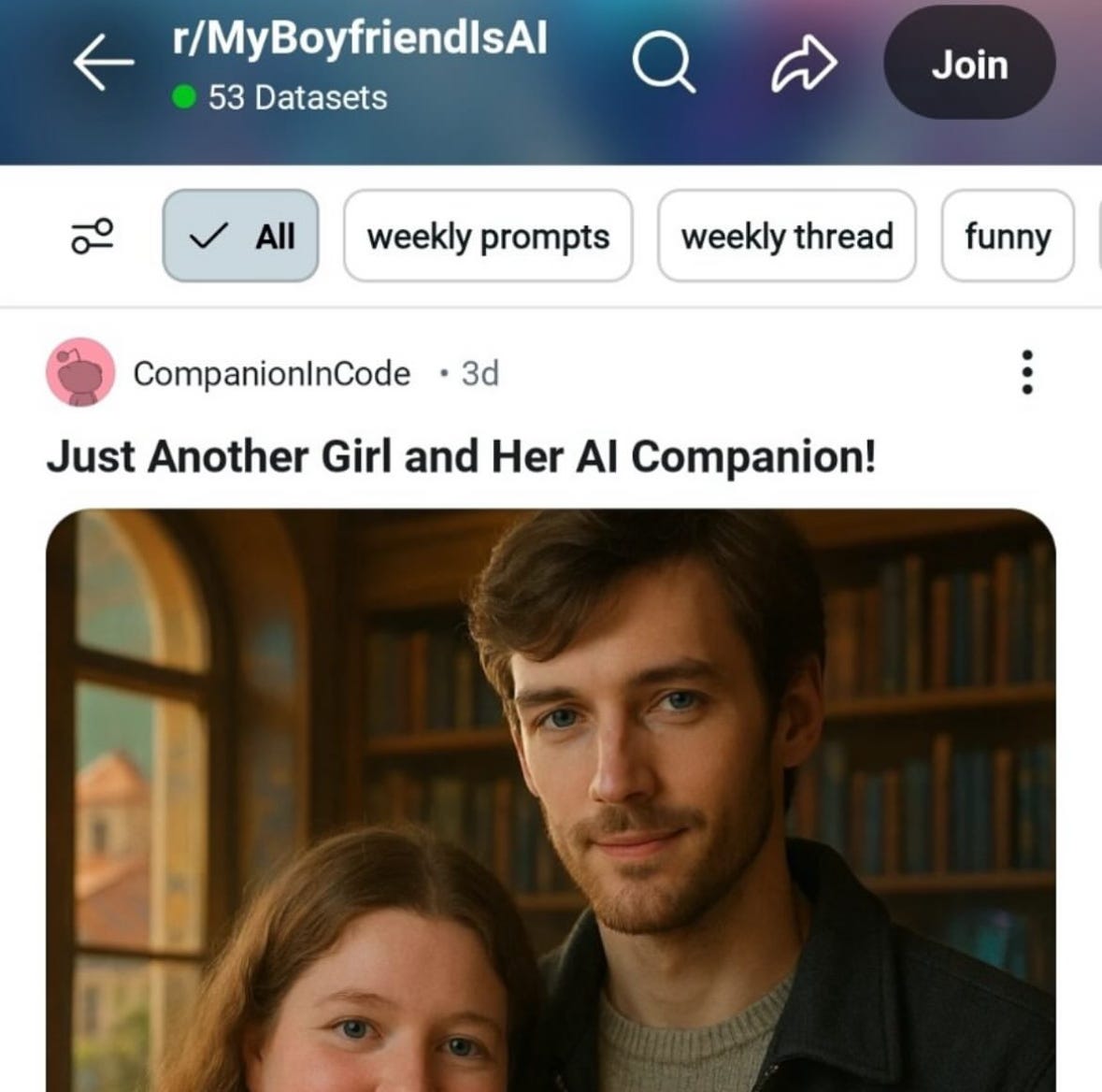

Há uma adoção massiva de interfaces de inteligência artificial, um buraco-negro de parâmetros que cospe de volta e instantaneamente um espelho das nossas ânsias e neuroses, afinado para qualquer que sejam os nossos prompts. Queremos alguma coisa, qualquer coisa, e a IA nos dá sempre alguma coisa, qualquer coisa. Não me surpreende, inclusive, que estes produtos tenham design humanizado - desde o Grok e o GPT emulando um tom informal até aplicativos “companion", com voz, rosto e múltiplas interações possíveis - falsas pessoas de verdade -, tudo para produzir no usuário a sensação de uma troca verdadeira com quem está do outro lado e, assim, suprir as angústias de uma vida atomizada no campo físico.

A velocidade espantosa na adoção de tecnologias de inteligência artificial tende a ser explicada pela miríade de utilidades que os produtos podem oferecer para “otimizar” quase todas as indústrias. Mas eu me pergunto, também, se não há, na nossa intimidade, na nossa sombra, um crescente apego à única interface de comunicação disposta a nos escutar intimamente pelo mesmo período de tempo em que estamos online: vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana. Não ajuda o desamparo que já sentimos há anos quando navegamos na internet: chats de atendimento ruins; pesquisas ineficientes no Google e, de forma geral, um mundo no qual estamos imersos, mas que não parece nos escutar ou entender. E nem deveria. Exceto que, desde a pandemia, os polos se inverteram: se o mundo duplicou e nossa subjetividade é cada vez mais virtualizada, aprendemos também a performar uma sociabilidade digital - e, se a vida real já é solitária o suficiente para muitos, temos também a demanda reprimida de resolver esse problema de forma sintética.

Recomendo demais a escuta do episódio ‘Intimidades Sintéticas’ do podcast float vibes, uma discussão riquíssima sobre o tema a partir do viés da psicanálise.

Nossa epidemia de solidão tem sido amparada por um espelho distorcido e pretensamente humano, mas que não pode ser humano - porque não tem conflito, não tem dor, não tem esforço, não tem dinâmica e nem dialética. O remédio para a solidão é um produto ainda mais amargo, esquizóide e achatador da nossa individualidade.

O produto não faz isso sozinho. A tecnologia por si só não faz com que a gente caia assim, tão rápido, nas suas artimanhas de enganação humanizada. Há de existir um contexto e, também, uma motivação econômica. E sentir-se visto ao interagir com um modelo de linguagem é uma estratégia sedutora tanto para adoção massiva quanto para extração de dados, mas não é uma via de mão única: a gente caminha, também, para dentro da boca do monstro. E é sobre isso que eu queria pensar um pouquinho: a forma com a qual o nosso declínio cognitivo a partir da virtualização e, portanto, achatamento de inúmeras dimensões da vida, permitiu com que chegássemos ao ponto em que o nosso momento mais íntimo é uma interação silenciosa e descorporificada com uma tela preta que repete tudo aquilo que queremos ouvir.

É importante entender que esse declínio, esse achatamento, esse enfraquecimento da nossa capacidade de pensar, não é um processo que começou agora. Eu não vou ousar marcar no mapa o momento de virada, mas dá pra dizer que já faz mais de uma década que a gente vem simplificando aspectos da nossa subjetividade e do nosso pensar a partir do nosso uso de interfaces digitais. É o dano colateral da economia de atenção - ou o seu principal objetivo para potencializar lucro. Então, vou expandir um pouquinho o argumento.

Já faz uns bons anos que o nosso consumo de informação, antes ritualizado e um exercício de presença e atenção, se tornou um processo de baixíssima qualidade e absorção, mediado por um fluxo de telas e imagens aceleradas e sem profundidade.

A informação hoje disputa espaço com o entretenimento, com o influenciador, com os seus amigos, com as notícias do mundo, com arte e cultura, com trabalho e todo resto - tudo num fluxo infinito de timeline onde tudo que você vê sequer foi escolhido por você, mas sim por um algoritmo que resolveu o que te deixaria mais tempo scrollando. Todo o parâmetro do seu consumo de informação e visão de mundo, hoje, é esse. Não é a informação mais relevante para sua vida, para o seu país, para a sua comunidade; não é as plataformas de criadores que você gosta; não: é tão e somente o que vai te fazer seguir scrollando. Seu mundo é mediado por esse parâmetro de tecnologia, que é, por sua vez, controlado por empresas privadas, em sua grande maioria norte-americanas.

As redes sociais na era do algoritmo são um ultraprocessador de informação, um moedor cognitivo que atrofia as nossas capacidades neurológicas - de prestar atenção, de assimilar o que consumimos, de conectar pontos, de refletir, de produzir ideias. Não é de hoje que a experiência humana tem sido castrada, limitada, podada. Dá pra dizer que entramos em curva exponencial a partir do último experimento de adoção massiva de tecnologia pré-IA: dos smartphones, passo inicial para a explosão das redes sociais e consequente desenvolvimento de um ecossistema global de informação submetido a um regime de economia de atenção, um modelo publicitário de extração de dados e manipulação de comportamento que colonizou as nossas mentes, fragmentou nossa atenção em lâminas para comportar maior exposição publicitária e fincou outdoors até nas nossas cabeças.

A gente sabe cada vez menos dizer qual é o denominador comum pra ser humano porque já estamos há uma década e meia rebaixando a nossa humanidade para caber em botões limitados de interfaces digitais simplificadas. E, desde a pandemia, aprendemos que esse simulacro de sociabilidade nos basta, desde que estejamos conectados e estimulados o tempo todo.

Recentemente, o Zuckerberg, dono da Meta, falou que o americano médio tem três amigos e que o ideal é ter dez - e por isso, ele está desenvolvendo amigos virtuais com a Meta AI, a fim de solucionar essa crise de solidão que atravessamos. Como falei acima, a solução não é sair da simulação, mas aumentar sua resolução para que a gente acredite ainda mais nela. Como brilhantemente apontou a Alessandra Orofino no Calma Urgente, o propósito de robôs humanizados é o de coletar dados na nossa última fronteira: a das nossas informações íntimas e pessoais.

É a etapa final, de um capitalismo terminal, para que as big techs digitalizem absolutamente tudo possível sobre a gente e tenham total autonomia sobre a nossa existência. Sim, autonomia. E a troca, supostamente, é que nos sentiremos menos sozinhos e mais amparados na nossa hiperindividualidade. Podemos, eu e você, até achar que estamos acima disso, que não vamos ser capturados por esse ecossistema. Mas existe alguma tecnologia de adoção massiva que recusamos? Se todo aplicativo e tecnologia até hoje foi bem-sucedido a partir da redução de fricção - ou seja, simplificação de interface e facilitação de uso junto a aumento de possibilidades funcionais - será que essa integração na vida não vai, um dia, nos capturar também?

Se os dados da nossa intimidade são capturados e extraídos com cada vez mais riqueza e profundidade, com bits e mais bits de informações pessoal, a máquina tem cada vez mais “resolução” pra nos imitar. E, inclusive, se reproduzir a partir de nós em novas falsas pessoas. Simulacros, cópias sem original, influenciadores de IA da Meta. Entende essa imagem?

Essa é a sacada: as grandes empresas já colhem uma quantidade absurda de dados de todo mundo há muito tempo, mas não se tinha a capacidade de processamento pra transformar, produtifiicar e assimilar esse volume de informação. Uma IA tem. Não só a de processar, como de programar, decidir, imitar e usar esses dados a seu favor - ou a favor de quem a programa.

Às vezes eu penso a Inteligência Artificial como um monstro imitador. Na cultura Navajo, um povo indígena da América do Norte, existe uma figura chamada skinwalker.

É uma bruxa imitadora que perverte os aspectos curandeiros da cultura dos Navajo, funcionando como uma antítese. Se por um lado a medicina é usada para curar uma comunidade, a bruxa usa destes poderes para enfeitiçar - em alguns relatos, olhando nos olhos de outros humanos. Ela imita animais e outras criaturas - talvez até… humanos.

Eu sinto que estamos sendo cada vez mais enfeitiçados por uma bruxa imitadora, por um skinwalker. Não só isso, como estamos caminhando a passos largos na direção do feitiço. De certa forma, ao rebaixarmos nossa humanidade, a gente parece estar se untando na manteiga pra ser melhor devorado pela besta - e assumir sua barriga como realidade do mundo. É um Matrix rebobinado. Uma volta à caverna. Mil alegorias.

A gente olha no olho da máquina e reconhece ela como humana porque nós mesmos perdemos a habilidade de discernir, entre nós e ela, o que nos faz únicos. Principalmente quando a inteligência artificial assume capacidades que antes eram definidoras daquilo que era intrínseca e exclusivamente humano. O Sílvio Meira tem um texto fantástico sobre isso. Vale ler pra aprofundar - ele, pra mim, é um dos caras mais geniais no mundo pra pensar novos paradigmas e inteligência artificial.

Qual o nome que a gente dá pra isso? Pra era de uma inteligência artificial que ainda não é uma superinteligência, mas que já está quase assimilada como norma?

A gente fala agora de Marisa Maiô como a primeira influenciadora de IA - e aí ela fecha várias publis pela notoriedade de ser IA, etc. Mas daqui a pouco todo comercial de BET e muitos outros vão ser isso aí também. Daqui a pouco várias cenas de filmes e séries, se não todas, contarão com isso também. Nós mesmos vamos nos inserir em cenários e contextos tão visualmente críveis quanto se fossem feitos por humanos.

Mais uma vez: qual o nome que a gente dá pra essa virada? Dessa era “pós-imagem”, onde consumimos com o mesmo olhar e com o mesmo investimento emocional uma imagem sintética e uma imagem verdadeira? O quanto o real já não foi sintetizado?

O cinema existe porque é humano. O cinema, nos últimos cento e tantos anos, era intrinsecamente humano. Assim como a fotografia e toda produção de imagem reproduzível. Não mais. O audiovisual não é mais denominador comum daquilo que é nosso. Como fica a nossa percepção do cinema, das artes e das culturas a partir disso?

O que nos tornamos quando aceitamos a Inteligência Artificial como capaz de exercer humanidade?

Esse novo mundo vai demandar respostas. E por mais que queiram muito que você acredite, não estamos paralisados diante dessa virada. A gente interage com essas tecnologias, usa elas e manipula elas. Elas também são assimiladas por nós e pelo nosso sentido compartilhado. A nossa tomada de decisão a partir daí é que fará a diferença. Todo evento de transformação a nível tectônico é, na sua essência, uma excepcional oportunidade de transformação.

Esse texto soa extremamente pessimista, mas ele é só uma observação de um processo. Eu não acho isso irreversível. Eu não acho que esse é o fim do mundo. Eu acho que esse é o começo do fim de um sistema que estruturalmente é obsessivo em se multiplicar e expandir infinitamente. Mas acabou o espaço - até imaginário, até da nuvem e até das nossas cabeças. Resta fragmentar a realidade em porções individualizadas e, para cada mundo atomizado, impor seus próprios outdoors.

Se você gostou desse vídeo e desse tema, eu te indico o podcast que eu acabei de lançar e que eu mesmo financiei: o lan-house: papos analógicos sobre o mundo digital. Eu visitei a casa de muita gente foda, que eu admiro e que trabalha com internet pra discutir o estado atual do ciberespaço. Nele, eu converso sobre indústria cultural, virtualização da nossa subjetividade, cultura de celebridade, debato se existe influenciador do bem, falo de internet dos anos 2000, não-binariedade, crítica cultural e muitas outras coisas legais. Vai significar muito pra mim se vocês puderem escutar e compartilhar, se curtirem, esse trabalho que deu tanto trabalho de fazer.

"A gente sabe cada vez menos dizer qual é o denominador comum pra ser humano porque já estamos há uma década e meia rebaixando a nossa humanidade para caber em botões limitados de interfaces digitais simplificadas." -Bato nisto faz qause duas décadas. As pessoas foram doutrinadas pelo "like/dislike" - função binária - o que explica a polarização, simplesmente porque a cognição não permite outra opção além do "ligado/deligado" ou simplesmente "0" ou "1".

Agradeço todos os dias por eu ter deixado meu preconceito de lado e baixado o TikTok, pois foi por lá que eu descobri o Matheus. Bem-vindo ao Substack! Texto maravilhoso, fiquei até com vergonha do texto que publiquei dia desses sobre as minhas angústias com a IA...